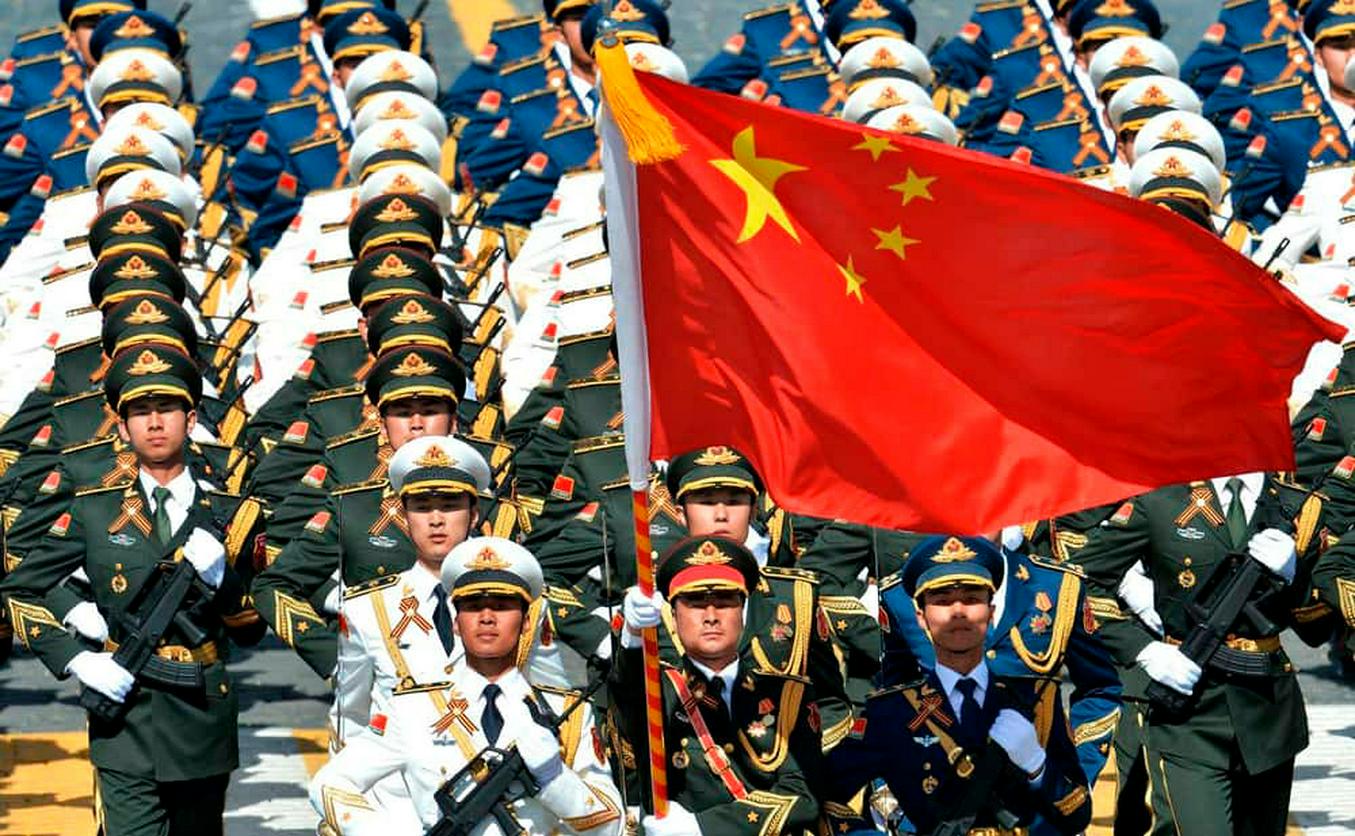

El 3 de septiembre se celebró en Pekín, en la plaza de Tiananmén, un desfile con motivo del 80 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra contra los invasores japoneses y del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. El anterior desfile de este tipo tuvo lugar hace diez años. ¿Qué acontecimientos históricos precedieron a esta conmemoración y cómo ha cambiado el equilibrio de poder en la arena internacional?

Japoneses descontentos

Las celebraciones actuales se producen justo después de la cumbre de la OCS en China y tienen un claro simbolismo. El desfile representa no solo los logros históricos de la República Popular China, sino también los futuros: desde victorias económicas y humanitarias hasta políticas y militares.

En la conmemoración participaron líderes de 26 países extranjeros, entre ellos Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Corea del Norte, Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia, Malasia, Mongolia, Pakistán, Nepal, Maldivas, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Irán, Congo, Zimbabue, Serbia, Eslovaquia, Cuba y Birmania.

El desfile comenzó con 80 salvas de artillería, seguidas por el izado de la bandera china y la interpretación del himno nacional. En el cielo, los helicópteros formaron la cifra 80, en recuerdo de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de diez mil personas, junto con cientos de aviones y unidades de armamento militar, participaron en el desfile. Para concluir, se soltaron 80.000 palomas y el mismo número de globos.

Como ya se ha señalado, fueron 26 los países invitados al desfile. Otro símbolo: ese era exactamente el número de miembros que tenía la coalición antihitleriana en enero de 1942, cuando firmaron la Declaración de las Naciones Unidas. Sin embargo, aquella lista de países no coincide con la de los invitados al desfile conmemorativo en Pekín. Incluso de los llamados “Cuatro Grandes” aliados solo estuvieron presentes China y Rusia, sin Reino Unido ni Estados Unidos.

La razón es evidente: en los últimos tiempos las relaciones entre China y Occidente se han deteriorado notablemente. Occidente —y, ante todo, Europa y Estados Unidos— ya no son tanto aliados como rivales de Pekín. Esto se refleja en prácticamente todos los ámbitos importantes. En el terreno político y económico, la retórica estadounidense hacia China es casi hostil: se señala a la RPC como principal adversario e incluso enemigo. En cuestiones de economía y política, donde la competencia es feroz, esta retórica aún puede entenderse. Pero incluso en algo aparentemente inocuo, como la cultura, la obstrucción es visible. En varios países se han cerrado los Institutos Confucio. Oficialmente se dedican a la difusión de la lengua y la cultura chinas, pero Occidente los sospecha de espionaje, vigilancia y propaganda de ideas comunistas.

Además, en vísperas de estas celebraciones el gobierno japonés pidió a países europeos y asiáticos que se abstuvieran de participar en el desfile y los actos conmemorativos en China. Tokio considera que Pekín intenta reinterpretar la historia a su manera y que las conmemoraciones tienen un marcado trasfondo antijaponés.

En estas declaraciones hay algo de verdad. China celebra no solo el final de la Segunda Guerra Mundial, sino sobre todo la victoria sobre el Japón militarista y la liberación de la ocupación nipona. Aunque en las últimas décadas las autoridades chinas han tratado de suavizar la animadversión hacia los japoneses, el ciudadano común sigue sin sentir simpatía por el vecino del Este. Hay razones históricas de peso: basta recordar la masacre de Nankín.

En diciembre de 1937 el ejército japonés tomó la ciudad de Nankín. A continuación comenzaron las matanzas. Las cifras varían, pero, por ejemplo, historiadores rusos estiman que solo en los dos días posteriores a la toma los japoneses asesinaron a unas 300.000 personas. (Recopilación de la conferencia científica “El papel de la URSS y China en la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, Moscú, IDV RAN, 2012, p. 9). En aquel entonces escandalizó al mundo la brutal competición entre dos oficiales japoneses: quién mataba más rápido a cien chinos usando solo la espada. En su guerra contra China, los japoneses mostraron una crueldad inédita, superando incluso a los escuadrones de las SS.

Sea como fuere, en el enfrentamiento entre chinos y japoneses la justicia histórica y humana está claramente del lado de China. Aun así, Japón sigue dispuesto a discutirlo.

El boicot al desfile chino de la Victoria también fue promovido por países de la Unión Europea. Su motivo, no obstante, difiere del japonés: estaba relacionado con la participación del presidente ruso Vladímir Putin en las celebraciones.

El actual desfile estuvo marcado por otro hecho significativo. Poco antes, el presidente estadounidense Donald Trump logró enfurecer seriamente al primer ministro indio, Narendra Modi. Le exigió que India dejara de comprar hidrocarburos a Rusia e impuso aranceles del 50%.

El movimiento fue como mínimo imprudente: Trump empujó literalmente a India a los brazos de China. Ambos gigantes asiáticos mantienen una larga y seria rivalidad, pero entre Trump y Xi Jinping, Modi optó por el presidente chino, al menos de momento. Por primera vez en siete años el primer ministro indio viajó a China y mantuvo una cordial reunión con el líder de la RPC, asegurando que Nueva Delhi quiere mejorar sus relaciones con Pekín.

Así, en medio de la confusión y la fragmentación globales, el desfile chino no solo subraya divisiones, sino que también abre la puerta a nuevas alianzas.

En cuanto al contenido del desfile, también supuso una demostración de fuerza militar, y en este terreno China está bien preparada. Pekín exhibió sus armas más modernas: tanques y aviones de cuarta generación, drones inteligentes y antidrones, nuevos misiles, incluidos hipersónicos. Destacó el misil balístico intercontinental nuclear DF-5C, que, según el Global Times, tiene un alcance superior a 20.000 kilómetros y “puede alcanzar cualquier punto del planeta”.

En el contexto de las tensiones con Occidente, esta demostración resulta inequívoca.

Kuomintang y PCCh: enemigos íntimos

Las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial en Asia son menos conocidas que los acontecimientos europeos. Sin embargo, para los chinos, la Segunda Guerra Mundial fue ante todo la guerra contra Japón, no contra las huestes de Hitler, a las que nunca vieron en persona.

En el resto del mundo, el inicio de la guerra se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi atacó Polonia. Pero los historiadores chinos creen que debería fijarse dos años antes: el 7 de julio de 1937, cuando estalló la guerra chino-japonesa. Antes ya había habido enfrentamientos: en 1931 se produjo el llamado Incidente de Mukden, cuando un atentado contra el ferrocarril sirvió de pretexto a Japón para ocupar Manchuria y establecer el Estado títere de Manchukuo, encabezado por el último emperador chino, Pu Yi.

Pese a lo flagrante de aquella agresión, China no la consideró el inicio de la guerra. Siguieron choques aislados, hasta que la provocación japonesa en el puente Marco Polo en 1937 desencadenó la guerra a gran escala.

La URSS apoyó casi de inmediato a China con material militar, pilotos voluntarios y asesores. También colaboraron otros países, entre ellos Estados Unidos. Al principio Washington suministraba armas sobre todo a Japón, pero tras la masacre de Nankín y el ataque a la cañonera estadounidense Panay, EE. UU., Francia y Reino Unido se alinearon con China y comenzaron a concederle créditos militares.

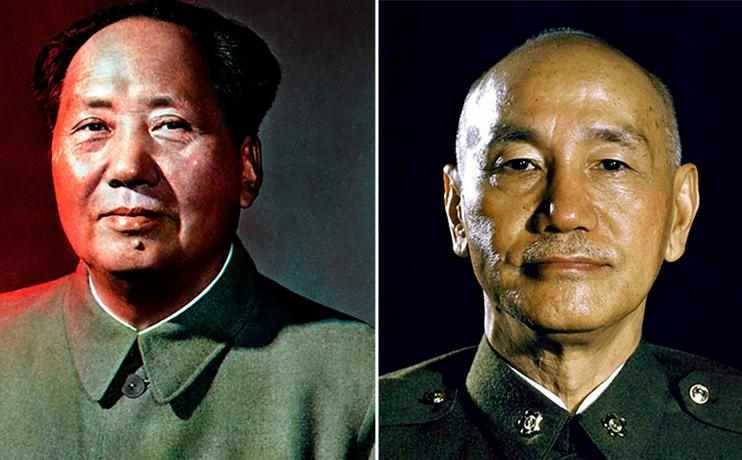

Por entonces, el poder en China estaba en manos del Kuomintang de Chiang Kai-shek. El Partido Comunista (PCCh), dirigido por Mao Zedong, controlaba únicamente la llamada Región Especial. Ambos partidos estaban enfrentados desde 1927, y tras varios choques los comunistas habían fundado la República Soviética de China, con capital en Yan’an, transformada en 1937 en la Región Especial.

Durante la guerra contra el Kuomintang, Mao aplicaba una táctica que en el Ejército Rojo soviético más tarde se llamó “desgaste por movimientos rápidos”: “El enemigo avanza, nosotros retrocedemos; el enemigo se detiene, nosotros hostigamos; el enemigo retrocede, nosotros perseguimos”.

Sin embargo, tras la invasión japonesa, comunistas y nacionalistas decidieron unirse contra el invasor. Stalin desempeñó un papel clave en ese acercamiento, dado que mantenía buenas relaciones tanto con Mao como con Chiang Kai-shek.

El principal socio soviético en China era el Kuomintang, pero Moscú también garantizaba la existencia del PCCh e insistía en que Chiang no escalara el conflicto con Mao.

Pese a la simpatía por China, la URSS no entró en un enfrentamiento abierto con Japón, salvo en los choques del Jaljin Gol en 1939, donde infligió una dura derrota a las tropas niponas. Pero en 1941 firmó con Japón un pacto de neutralidad.

¿Por qué la URSS, que ayudaba a China, evitó un choque directo con Japón? Porque Tokio era aliado de la Alemania nazi, y Moscú mantenía entonces buenas relaciones con Berlín. Relaciones que se rompieron en seco cuando Hitler invadió la URSS. Incluso después, Moscú evitó la guerra con Japón: dos frentes hubieran sido insostenibles.

El Kuomintang y el PCCh, aun unidos, no podían rivalizar seriamente con la máquina militar japonesa, que se enseñoreaba de la región. Pero la situación cambió: en 1943, en la Conferencia de Teherán, la URSS prometió a los aliados occidentales entrar en guerra contra Japón tras la derrota de Alemania.

Millones de soldados del mikado

En la Conferencia de Potsdam, el 26 de julio de 1945, EE. UU., Reino Unido y China exigieron a Japón la rendición incondicional. Tokio respondió con una negativa tajante. Para los aliados era una pésima noticia: desde principios de 1945 mantenían a Japón bajo bloqueo naval y bombardeaban sus ciudades, pero la victoria rápida no estaba garantizada.

Al final de la guerra había 3,7 millones de militares en las islas japonesas y 7,2 millones en total, la mitad en el continente. Además, existía un cuerpo civil voluntario de 28 millones de personas: prácticamente toda la población adulta, lista para sacrificarse por el emperador. Estas cifras astronómicas y la determinación de los generales presagiaban una resistencia feroz.

El general estadounidense MacArthur calculaba que una guerra en caliente contra Japón duraría de cinco a siete años, con más de un millón y medio de bajas aliadas y hasta diez millones de japoneses muertos. Para EE. UU. y Reino Unido, que combatían en la otra punta del mundo, esas pérdidas eran impensables. De ahí la importancia de la entrada de la URSS.

Pero para Moscú suponía un reto titánico: el frente del Lejano Oriente abarcaba Manchuria, Mongolia Interior y el norte de Corea, además de los mares de Ojotsk, Japón y Amarillo, y parte del Pacífico noroccidental. Solo la zona terrestre era de 1,5 millones de km², con más de 5.000 km de frontera a defender: el doble del frente germano-soviético.

Aun así, la URSS cumplió. El 8 de agosto de 1945 comunicó a Japón su entrada en guerra, y el día 9 sus tropas cruzaron la frontera.

Algunos historiadores sostienen que Japón ya estaba derrotado moralmente tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, sobre el terreno la situación no era tan clara: el ejército de Kwantung, con un millón de hombres en Manchuria, aún podía resistir, pese al anuncio de rendición del 15 de agosto. Además, no era factible lanzar bombas nucleares en Manchuria, Mongolia o Corea.

Por suerte no hizo falta. La ofensiva soviética, dirigida por el mariscal Vasílevski, fue fulminante. En apenas tres semanas, hasta el 1 de septiembre, las operaciones en Manchuria, Corea y Sajalín Sur estaban terminadas, un día antes de la firma de la rendición japonesa.

Cabezas y orejas

Conviene recordar que los desfiles de la Victoria en China tienen raíces muy antiguas, aunque antaño fueran muy distintos.

Ya en la época Shang (1600–1046 a. C.), los chinos consideraban los sacrificios, la guerra y la caza como actos de servicio a los antepasados. Los prisioneros de guerra eran sacrificados en altares. Se exponían orejas y cabezas cortadas de los enemigos caídos, acompañadas de banquetes rituales. El comandante victorioso erigía un montículo con los cadáveres, llamado guan, como monumento a la victoria.

El sacrificio de prisioneros se mantuvo hasta finales del periodo de los Reinos Combatientes (siglos V–III a. C.). Luego los muertos en combate pasaron a ser la ofrenda. La guerra empezó a ritualizarse: debía librarse con normas, sin aprovechar debilidades del enemigo.

En la era Chunqiu (770–476 a. C.) se entendía la guerra como vía de acumulación de virtud y demostración de valentía. Más tarde, sin embargo, la moral caballeresca fue cediendo al pragmatismo: engaño y astucia se convirtieron en armas legítimas.

En la dinastía Han (siglos III a. C.–III d. C.) la guerra se reconoció como un ámbito separado, con sus propias reglas. Ello condujo a que lo militar se viera como algo inferior. Surgió incluso el dicho: “Del buen hierro no se hacen clavos, y los buenos hombres no van al ejército”.

Aun así, durante siglos los desfiles siguieron siendo fastuosos rituales de la aristocracia. Los nobles participaban, el soberano premiaba a los mejores, y la población civil acudía a contemplar ceremonias como la veneración de la bandera, que se creía traía buena fortuna.

En la dinastía Qing, tras los sacrificios simbólicos y las exhibiciones, había un desfile general con todos los militares en uniforme. Se cantaban himnos y se recorrían las calles.

Ya en el siglo XX el prestigio militar creció con la creación del Ejército Popular de Liberación. La tradición de los desfiles, interrumpida tras la revolución de 1911, resurgió con los comunistas. El primero se celebró el 1 de octubre de 1949, con la fundación de la República Popular China.

A diferencia de Rusia, en China los desfiles no se celebran cada año, lo que hace aún más llamativo el espectáculo del actual, dedicado al 80 aniversario del final de la guerra y de la victoria sobre Japón.

Sin embargo, quizá el desfile chino más famoso no sea moderno, sino el inmortal ejército de terracota de Qin Shi Huang, que lleva más de dos milenios en formación.

-

18 Noviembre18.11«A las grandes potencias no les interesan los problemas regionales de los países de Asia Central»El historiador kazajo Burkitbai Ayagan — sobre el Centro de Civilización Islámica de Uzbekistán y los problemas actuales de la región

18 Noviembre18.11«A las grandes potencias no les interesan los problemas regionales de los países de Asia Central»El historiador kazajo Burkitbai Ayagan — sobre el Centro de Civilización Islámica de Uzbekistán y los problemas actuales de la región -

18 Septiembre18.09Riesgosa cooperaciónPor qué tratar con China es más difícil de lo que parece a primera vista

18 Septiembre18.09Riesgosa cooperaciónPor qué tratar con China es más difícil de lo que parece a primera vista -

02 Diciembre02.12Gulshan es la mejorLa joven karateka de Uzbekistán se convierte en campeona del mundo

02 Diciembre02.12Gulshan es la mejorLa joven karateka de Uzbekistán se convierte en campeona del mundo -

22 Noviembre22.11Un nuevo giroLos científicos rusos reaniman el proyecto de irrigación de Asia Central a costa de los ríos de Siberia

22 Noviembre22.11Un nuevo giroLos científicos rusos reaniman el proyecto de irrigación de Asia Central a costa de los ríos de Siberia -

07 Noviembre07.11Vivir, pese a todas las adversidadesEl director uzbeko Rashid Malikov habla sobre su nueva película, las amenazas medievales y los sueldos en el cine

07 Noviembre07.11Vivir, pese a todas las adversidadesEl director uzbeko Rashid Malikov habla sobre su nueva película, las amenazas medievales y los sueldos en el cine -

31 Octubre31.10Alcanzar a UzbekistánAlisher Aminov — sobre los problemas del fútbol de Kazajistán y los planes para solucionarlos

31 Octubre31.10Alcanzar a UzbekistánAlisher Aminov — sobre los problemas del fútbol de Kazajistán y los planes para solucionarlos